28日

| | そうじゃ吉備路マラソン2010を開催。7415人が早春の吉備路を駆ける |

総社市スポーツセンター周辺を発着点にフルマラソン、ハーフマラソン、4.6キロメートルの3種目で、そうじゃ吉備路マラソンが開催され、7415人のランナーが早春の吉備路を駆け抜けました。

開会式であいさつに立った市長は、「今回は8000人近くのランナーが早春の吉備路を駆けます。人生の思い出に残るような、すばらしいマラソンにしてください」と選手を激励。招待選手の坂本直子さん(天満屋女子陸上競技部)がスターターを務めたフルマラソンを皮切りに、ハーフマラソン、4.6キロメートルと順次スタート。色とりどりのシャツを身にまとったランナーが、歴史ロマンあふれるコースへと飛び出していきました。沿道には多くの人が立ち、『広報そうじゃ』2月号の付録の応援用小旗を振るなどして、「がんばって」と盛んな声援を送っていました。

ゴールとなった同スポーツセンターでは、ランナーらに豚汁やコーヒー、甘酒などが振る舞われました。豚汁は7000食を用意。体育協会バレーボール部の皆さんが、地元企業や農家、商店から提供された食材で作りました。コーヒーとお茶は市婦人協議会が、甘酒はJA岡山西婦人部が担当。ランナーの体を温めていました。

フルマラソンの総合トップは、2時間30分48秒の藤田悠さん(山口県)、ハーフマラソンの同トップは、1時間9分00秒の岸本朋紘さん(倉敷市)、4.6キロメートルの同トップは、13分33秒の多田要さん(倉敷市)。制限時間内の完走は、フルマラソンが1534人、ハーフマラソンが1561人、4.6キロメートルが3581人でした。 そうじゃ吉備路マラソンの開催にあたり、準備や運営、沿道警備、給水、駐車場などのボランティア、沿道からの応援、交通規制、物的な支援など、大会のスムーズな運営や盛り上げにご協力いただきありがとうございました。

| |

|

| | | | |

24日

|

市長や学長をはじめ、関係者ら約30人が出席し、「岡山県立大学・総社市 連携・協力推進会議」が総合福祉センターで開かれ、連携して取り組んでいる事業などについて意見交換しました。

会議の冒頭、市長は「距離を縮めて、ともに歩んでいけるよう、さらに関係を深めていきたい」と。三宮信夫学長も「包括協定も締結から2年が過ぎた。市や市民の皆さんの理解を得て活発に活動できている。この関係を維持・発展させていきたい」とあいさつしました。

会議では、同大学の講師が進行役を務めるワークショップを開催しながら三輪地区に整備中の常盤公園(防災公園)をはじめ、インターンシップ、デザイン協力、共同研究など、連携して取り組んでいる事業を市の担当部長か紹介。インターンシップの内容充実や共同研究のあり方などについて意見交換しました。

| |

|

| | | | |

24日

|

すぐれた研究や活動をした岡山県立大学の学生を表彰する「総社市奨励賞」。表彰式が総社市役所で行われ、深田悠紀さん(保健福祉学部、大分県出身)、村井聡紀さん(情報工学部、岡山市)、石田希美さん(デザイン学部、富原)の3人に、市長が賞状と副賞を授与しました。

市長は、「おめでとうございます。学業で優秀な成績を修めながら、得意技を生かし地域貢献されたことは立派です。大学時代の経験は将来に生かされます。すばらしい人生を送り、大成されることを祈っています」と、お祝いのことばを述べました。

深田さんは、子ども関係のボランティア活動に積極的に関わり、「地域子育て支援におけるNPO活動の研究:サービス補足性に焦点をあてて」と題した卒業論文では、子育て支援に携わる人の長所を生かせるネットワークの構築の必要性を説きました。村井さんは、学友会事業委員会委員長を務め、七夕イベントやクリスマスイルミネーションなど地域参加型の催しを企画運営するとともに、岡山県学生サッカーリーグベストイレブン賞も受賞。石田さんは、新入生向けに、市内の公共施設や飲食店をはじめ、先輩の学生生活、日常の暮らしに必要な情報などをまとめたガイドブック『総社の達人』の編集に中心的に携わりました。

3人は、「受賞の知らせに驚きました。大学での経験を、地域への貢献やこれからの人生に生かしていきます」と話しました。

総社市奨励賞は平成11年に創設。昨年度までに38人を表彰。

| |

|

| | | | |

24日

|

農業振興に大きな貢献をしているきびじ農業後継者クラブ(代表 吉富達也さん)、新谷剛さん(西郡)、狩屋久治さん(福谷)の1団体2個人を優良農業者として表彰。この日、市長室で表彰式を行い、市長が表彰状と記念品を受賞者に手渡しました。

式で市長は、日々の仕事の労をねぎらい、「農業の発展のため、がんばられていることに感謝します。おめでとうございます」と、お祝いの言葉を送りました。被表彰者を代表して新谷さんが、「今日の表彰を励みに引き続いて、地域農業の振興と発展に協力させていただきます」と、謝辞を述べました。

きびじ農業後継者クラブは、総社市内で居住か就農している農業後継者の団体で、平成7年5月に発足。現在の正クラブ会員は18人。農業への理解の推進や耕作放棄地対策、青年農業者の支援などに積極的な活動をしています。

新谷さんは、山手村農業委員や果樹関係の団体の要職を歴任。桃生産組合の大型合併や地域農業の振興に尽力しました。現在は後継者の支援・育成に取り組んでいます。

狩屋さんも、果樹関係の団体の要職を歴任し、現在はJA岡山西吉備路温室ぶどう部会長。マスカット・オブ・アレキサンドリアの栽培では、生産が困難な極早期加温栽培に地域全体で取り組み、安定生産出荷を可能にしました。

表彰は、平成15年以降、優良農業者表彰守谷基金を運用して行われているもので、今回を含め13団体8個人を表彰。

| |

|

| | | | |

24日

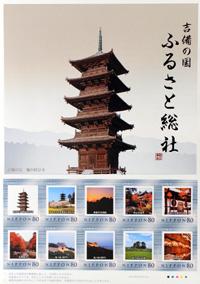

| | オリジナルフレーム切手『吉備の国 ふるさと総社』の販売開始 |

備中国分寺や鬼ノ城、宝福寺など総社の名所6か所を題材にしたオリジナルフレーム切手『吉備の国 ふるさと総社』が、この日から総社市、倉敷市、都窪郡内の全郵便局と岡山市内の一部の86局で始まりました。

80円切手10枚が一つのシートになり、各切手に総社の名所の写真やイラストを印刷。「吉備の宝」と書かれたデザイナーの水戸岡鋭治さんによる備中国分寺五重塔のイラストが大きく据えられています。

販売を記念し、郵便局株式会社中国支社から市へ同切手の贈呈があり、市長室で贈呈式が行われました。備中東部地域グループの代表である児島田の口郵便局の上平正局長が、「観光振興にも役立ててもらえれば」と市長に贈呈。市長は、「総社の観光PRになります。ありがとうございます」とお礼を述べました。

販売部数は1000部で、1シート1200円。28日のそうじゃ吉備路マラソンの会場でも販売予定。

| |

オリジナルフレーム切手

『吉備の国 ふるさと総社』 |

| | | | |

22日

|

3月2日から18日までの17日間の会期で開かれる3月定例市議会で提案する35議案や日程などを記者会見で発表しました。

市長は、「平成22年度の予算は緊縮型の予算ですが、地域密着、子育て、社会的弱者、人材育成などのに予算に重点を置きました」と説明。また、今週末のそうじゃ吉備路マラソンでフォトコンテストとランナーが料金の割引や特典が受けられるおもてなしの店を実施、カストロ・ネーベス駐日ブラジル大使を迎えて3月27日に開催する多文化共生イベント、特別支援学校の誘致活動などの取り組みについても話しました。

平成22年度の一般会計当初予算案の総額は232億3000万円で、前年同時期と比較し0.7パーセントの増。国民健康保険や介護保険など8つの特別会計は総額149億7350万円で同0.3パーセントの減。水道事業の公営企業会計は21億1920万円で7.2パーセントの増となっています。

主な事業では、子ども手当ての支給に13億5626万円、清音神在本線の改良に4億1529万円、電気自動車購入助成(10台分)に100万円、阿曽分館の移転新築に5530万円、歯科の当番医の委託に94万円などです。

市に入ってくるお金の3分の1を占める市税は、約76億2409万円を見込み、前年同時期に比べ0.9パーセントの微減。地方交付税は前年同期比2.6パーセント増の60億円です。そして、市の貯金である基金から約10億3277万円を繰り入れるなどして予算を編成しています。

3月補正予算では、子ども手当て支給のためのシステム改修に約731万円、昭和中学校の校舎の耐震補強工事に2億5020万円、道路や橋、交通安全施設などの整備に1億3930万円を提案します。

| |

|

| | | | |

17日

| | 県立特別支援学校の総社市への設置に関する意見交換会に出席 |

総社市に特別支援学校をつくる会(山口修市代表)は県立特別支援学校の総社市への設置に関する意見交換会を市役所で開き、「総社市内に設置を」という熱いを思いを手紙にして県に届けることを決めました。

設置場所の決定は今年度中の予定です。会には、山口代表をはじめ、市長、議長、総務文教委員会委員長、新見・高梁の各市長、吉備中央町の教育長ら関係者24人が出席。これまでの経緯と現状の説明後、「子どもや親の負担を軽くするため総社に」「できるだけ近いところに」などの意見を交換。保護者の思いを手紙にしたため県に伝え、最後まであきらめず要望していくことを確認しました。

市長は、「長年の悲願、市内に誘致したい。残り1か月少々、最後までがんばろう」と出席者に語りました。山口会長も、「子どもたちのおかれている現状や通学の課題なども示し、最後まであきらめずに私たちの思いを県に届けたい」と話しました。

計画されている特別支援学校は、知的障害と肢体不自由の障がいがある児童・生徒を対象に、小・中・高等部をもつものです。

平成20年5月以来、総社市や総社市教育委員会、総社市議会、総社市に特別支援学校をつくる会、そして、新見市・高梁市・吉備中央町と総社市の3市1町は、さまざまな形で県と県教育委員会に対しこの要望を続けてきました。つくる会では平成20年11月までに4万4000人の署名を県に提出。市は、誘致場所として中原地区の市有地を無償で貸与する意向を県に伝えています。

| |

|

| | | | |

15日

|

今年度3回目の市政モニター会議を、総合福祉センターで開きました。

モニター18人と、市長、副市長、教育長をはじめ市の幹部職員17人が出席。市長はパワーポイントを使い、多文化共生や子育て王国、人材育成など、市政の取り組みを説明。「任期中で最後の会議です。これまで皆さんと、市政の大きな方向性の議論ができたことに感謝します。モニタリングを引き続きよろしくお願いします」とあいさつしました。会議では、文化財の活用などについて意見を交換しました。

モニターは平成20年4月から2年間の任期で委嘱。市政のモニタリングにより重点を置き、取り組んでもらっています。

| |  |

| | | | |

14日

|

美袋ふれあい広場のオープニングセレモニーを同広場で開き、くす玉を割ったり記念イベントを行ったりして完成を祝いました。

同広場は、美袋浄化センター(下水処理場)に隣接する市有地を市が多目的広場として使えるよう造成し、地元に開放したもの。3491平方メートルの広場には、簡易トイレ2基が置かれ、日常の憩いの場や地域の行事などで使われます。

オープニングセレモニー・記念イベントには、地元の区長や住民ら約100人が出席。市長は、「皆さんといっしょに完成を喜びたいと思います、有効に使ってください」と。美袋地区総区長の森勝利さんも「みんなで協力して管理、運営をし、有意義に活用していきましょう」と、ともに利用を呼び掛けました。

記念イベントでは豚汁が振る舞われるなか、ニュースポーツを地域住民らが体験。ペタンクやターゲットバードゴルフ、玉入れ・輪投げ、ダブルダッチなど9種類の競技を楽しみながら、広場の雰囲気を楽しんでいました。

平成21年9月から整備をしていたもので、事業費は約414万円。

| |

|

| | | | |

6日

|

「内閣府 地方の元気再生事業」を受け、総社の活性化に向けたさまざまな取り組みをしているNPO法人吉備野工房ちみちが主催する「吉備野・古(いにしえ)ツーリズムシンポジウム」が総合福祉センターで開かれ、約150人の参加者は、まちづくりについて考えました。

開会で、同法人の加藤せい子代表は、「小さな力を集めれば大きな力になる。今日は一つで種をもって帰ってほしい」と、あいさつ。市長は、「ちみちは強いメッセージを発信し続けている。これからも総社を引っ張っていってほしい」と応援メッセージを送りました。

基調講演では、NPO法人ハットウオンパクの鶴田浩一郎代表理事が、「地域の活性の手法として、みちくさ小道に求めるものは?」と題して講演。地域再生のキーワードは、「地域を語れること・民間の発案・人材ネットワーク」の3つだとし、まちを歩き、その地域にしかないものを探すことから始めてみてはと提案しました。地域資源を組み合わせて体験プログラムを展開するちみちの「みちくさ小道」事業。成熟させるためには、信頼性とブランド力をもつ、ファンを増やす、アドバイス機能を発揮するなどが求められるとし、「地域を元気にできるプラットホーム(地域の苗場)になってほしい」とエールを送りました。

続いて行われたパネルディスカッションでは、「地域が元気になるタネをまこう」をテーマに展開。コーディネーターは、法政大学の名和田是彦法学部教授。パネリストは、市長、株式会社イータウンの斉藤保代表取締役、基調講演をした鶴田浩一郎さん、ちみち代表の加藤せい子さんの4人。まちづくりに必要な環境や中間支援組織などについて意見交換しました。

鶴田さんは、「地域づくり組織とって、ネットワークのぶ厚さが成功の条件」とずばり。加藤さんは、「私たちは、出会った人たちがつないでくれたネットワークでやってこれた。できたネットワークをどう生かすかが課題」と、話しました。

地域の交流の場であり、まちづくりの拠点であるコミュニティカフェを運営する斉藤さんは、「人にコストをかけることは、行政は苦手」と指摘。「すそ野を広げ、核となる人材が必要」と説きました。

協働によるまちづくりについて市長は、「行政が何でもひっかぶらない。市民といっしよにやっていくことが大切だ」と。そして、「協働の場を多く設定していきたいし、突破力をもち柔軟に対応できる職員の育成も必要」と、熱く訴えました。

地域資源をつなぎ合わせて形にしたり、市民と行政の間に立って課題を解決したりする中間支援組織について加藤さんは、「点在している人や物にスポットを当てるお世話係をしていきたい」と、まちづくりにかける自らの信念を披露。鶴田さんは、「資金の供給までできたら」と将来の展望を話しました。

名和田さんは、会場の声を聞きながら、「コミュニティカフェのような公共の場を再建し、顔の見える関係を拡大していくことが重要」とまとめました。

| |

鶴田浩一郎さん

| |  |

名和田是彦さん

| | 片岡市長

|

|

| |

|

斉藤保さん

| | 加藤せい子さん

|

|

| | | | |

6日

|

冬の交流事業で2月12日から2月14日までの3日間、新潟県十日町市の中条地区を訪問する十日町市・やまて友好交流訪問団の結団式が山手公民館で開かれました。

訪問団は、山手小学校6年53人と引率の関係者21人で編成。ホームステイをしながら、昨夏に山手を訪ね交流した中条地区の子どもたちと、スキー体験や雪遊び、中条冬まつりなど、雪国体験をする予定です。

式では、一人ひとりが目標や計画をしっかり立てること、思いやりの心をもつことなど、訪問の心構えを確認。訪問団を代表して団長の岡恭平くん(同小6年)は、「友情を深め、雪国を思いっきり体験し、とても楽しかったと言える3日間にしたい」と、団員を前に決意を話しました。

来賓として出席した市長は、「人はいろいろな体験をして成長します。情熱を傾け、多くを学んで人生の糧にしてください」と。桑田教育長も「健康に注意して、楽しい思い出をたくさんもち帰ってください」と、激励しました

交流事業は旧山手村時代の平成9年にはじまり、夏は十日町市側が山手地区にと、相互訪問を続けています。冬の交流事業は今回が14回目。

| |

|

| | | | |

3日

|

常盤地区民生委員児童委員協議会では定例会の機会を利用して、17人の民生委員児童委員が市長と意見交換しました。

これは、同協議会が希望していたもので、「今日の意見交換を今後の活動に生かせるよう有意義な時間にしましょう」と岩佐一正副会長が冒頭にあいさつ。早速、一人暮らしの人の買い物や地区住民が集う場所、介護サービス、子どもの遊びや通学などについて話し合われました。

市長は、「本当に困っている人たちに対し、一人ひとりを大切にする気持ちで取り組みます。そして、前向きにやっていきたいと思います」と、考えを示しました。

| |  |

| | | | |

1日

|

文部科学省の委託を受け、「定住外国人の子どもの就学支援事業」で「虹の架け橋事業」を運営する国際移住機関(IOM)が、その委託先の総社市を視察しました。

虹の架け橋事業は、不就学や自宅待機の外国人の子どもを幼稚園、小・中学校へスムーズな編入のための日本語指導などを行う教室。全国34か所で運営中です。総社市の教室は昨年12月、駅前一丁目の民間ビルに設けられ、ブラジル人7人が週30時間の授業を受けています。

視察したのはIOMの中山暁雄駐日代表。社会の授業を見学し、「明るく元気に勉強している姿が印象に残りました。中・長期にわたり日本で暮らすためには、生きていくために必要な能力を身に付けることが必要です。子どもたちには、日本の公立学校へ通えるようになり、日本の子どもたちといっしょに育ってほしいと思います」と話しました。

視察には市長も同行。市長は、「多文化共生は最重要課題です。一人ひとりを大切にする気持ちで、きめの細かい取り組みをしないといけないと思います」と話しました。

| |

|

| | | | |

1日

|

平成17年5月から続けていた清音駅東側の整備がほぼ完成し、テープカットや鼓隊演奏によるセレモニーが行われ使用が始まりました。

使用開始したのは、同駅の東西を結ぶ通路と、通路とホームや駅前広場を結ぶ3基のエレベーター(内2基は昨年6月から暫定使用)、駅東側のロータリーや駐輪場など。駅東側での送迎ができ便利になりました。

同ロータリーで行われたセレモニーには、市やJR、井原線、地元の関係者ら約150人が出席。市長は、「総社の南の玄関口として発展していくことを期待しています。皆さん、大いに使ってください」と、利用を呼び掛けるあいさつをしました。

清音駅東側約1.1ヘクタールの整備は、旧清音村が計画。約5年の歳月と事業費約10億円を投じて整備しました。植栽などを3月末までに仕上げ、交流広場は4月から利用できます。

| |

|