★研修会実施要項はこちらです。

令和2年度 総社市 だれもが行きたくなる学校づくり研修会 (122kbyte)![]()

| ・一人当たり総欠席日数(日) | H22 小2.91 中5.94 | H28 小3.10 中6.05 | |

| ・不登校出現率(%) | H21 小0.32 中3.17 | H28 小0.38 中1.63 | |

| ・学校適応感 | H22 3.67 | H28 3.92 | |

| ・学習意欲・自尊感情・規範意識の向上 | |||

| ・学校間格差 | |||

(総社市の不登校児童・生徒 出現率 経年グラフ)

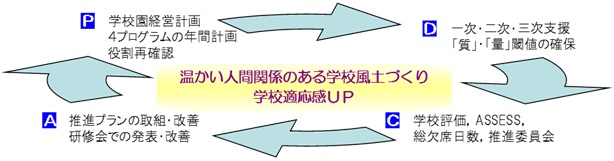

| 目的 | 学校適応促進を基盤とした生徒指導や学習指導、特別支援教育、学校経営等の工夫・改善、保幼こ小中連携や家庭・地域連携の強化等により、だれもが行きたくなる学校を実現 |

| 目標 | 小・中学校における不登校出現率を半減 (H21→H27) |

学校適応に関して課題のある児童生徒への対応を教育相談係やスクールカウンセラー等を含めたチームで行い、関係機関等との連携を密にする。

「欠席3日で家庭訪問」を合い言葉に児童生徒の欠席状況を注視し、安易な欠席を防ぐとともに、学校全体で早期介入・早期支援を徹底する。「児童生徒の欠席管理の取組の一層の充実について」(H22.8.16付事務連絡)に沿って対応。

小・中学校の各担当者が定期的に顔を合わせ、学校適応に関して課題のある児童生徒について協議、情報交換を行うとともに、ピア・サポート活動等のプログラムに関する連絡・調整を行う。

児童生徒が相互に支え合う活動を通して、思いやりのある子どもを育て、思いやりのある学校風土を醸成する。

「SELによるトレーニング→プランニング→サポート活動→振り返り」を基本的な枠組みとし、学級・学年内の活動、異学年の活動、保幼こ小中高の絞種を越えた活動、悉皆の活動、有志の活動等を設定する。

ロールプレイやグループワークなどの体験的学習、資料を用いた学習等を通して、自己のとらえ方と他者とのかかわり方を基礎とした社会性(対人関係)に関するスキル、態度、価値観を身に付けさせる。自分の感情を察知、理解、コントロールし、ストレスに対処し、問題を解決し、意志決定をするスキルの発達を促す。

ペアやグループの活動における感情、役割、思考の交流を通して、良好な人間関係を築いて情緒的、社会的発達を促すとともに、学習意欲と学習の生産性を向上させる。できるだけすべての授業に交流の場を設定し、児童生徒のコミュニケーションの量を保障する。

「めあて確認→個人思考→グループ思考→全体思考→振り返り」を基本的な枠組みとするが、児童生徒のコミュニケーションの量が確保できれば枠組みにはこだわらない。

品性・品格(よい行動とは何かを示すもの)について学んで自己を振り返り、仲間と磨き合うことを通して、よい習慣を形成するとともに、規範意識を向上させる。

「総社市における品格教育推進プラン」(平成24年2月6日)に基づき実施。

品格教育ポスター

※SC:スクールカウンセラー

※SCC:スクールカウンセリングチーフ、SC:スクールカウンセラー:SSW:スクールソーシャルワーカー